La línea del tiempo de la traducción

La traducción y la comunicación humana van de la mano

Es fácil creer que la traducción es una labor relativamente nueva. Sin embargo, la traducción ha sido necesaria en la sociedad desde que el ser humano empezó a comunicarse. En el blog de esta semana te contamos brevemente los comienzos y el desarrollo de la traducción a través de los años.

Podemos dividir la historia de la traducción en 5 partes, o épocas, partiendo desde el tercer milenio antes de Cristo y concluyendo en el siglo XX, aunque se entiende, por supuesto, que la traducción está en constante evolución y mejora. No olvidemos que va de la mano del acto de comunicación de los humanos…

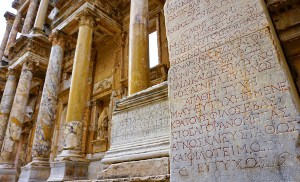

Primeras inscripciones en diferentes idiomas

En el tercer milenio antes de Cristo se encontraron tablillas babilónicas con inscripciones religiosas traducidas tanto al sumerio como al acadio. En esta época, sin embargo, los traductores formaban parte de la clase social baja; sus trabajos eran censurados y no tenían ninguna autoría sobre el mismo. Así mismo, eran castigados severamente si se consideraba que sus traducciones no eran lo suficientemente fieles.

¿Recuerdas la Piedra Rosetta de nuestro blog anterior sobre la traducción literaria? Pues esta roca escrita y traducida en tres idiomas es considerada como una de las primeras traducciones encontradas. Gracias a sus inscripciones se pudo descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios antiguos. Sin ella, seguirían siendo un misterio y miles de traducciones habrían tomado cientos de años más en descubrirse y descifrarse. Aunque se sabe que varios siglos antes se hicieron traducciones de los textos de Moises, la Piedra Rosetta sigue destacándose por su preservación y belleza entallada en la roca.

Los primeros textos traducidos

Empezada la Era de la Antigüedad Grecorromana, encontramos que los romanos se dedicaron a traducir los textos del griego al latín. En una fase temprana, los traductores se tomaban libertades creativas para expandir o reducir el texto a su antojo, lo que dio como resultado muchas distintas traducciones dependiendo de las preferencias y suposiciones de las personas a cargo de interpretarlos.

Más adelante, sabios como Cicerón y Horacio propusieron nuevas metodologías a seguir para realizar las traducciones. Cicerón planteaba dejar a un lado la traducción palabra por palabra (o literal) y dar prioridad a expresiones que reprodujeran el sentido y la intención del texto original. Horacio sugirió una dualidad: si bien era importante intentar imitar el estilo del autor original, también consideró valioso que el traductor expresara su propia individualidad en el texto. Estas ideas son, hasta el día de hoy, motivo de debate.

De epopeyas griegas a la Biblia

En la Era Cristiana, la libertad interpretativa de la traducción disminuyó drásticamente. Se creía que, al estar tratando con textos sagrados, ninguna parte de ellos podía ser alterada. Es así como nacieron las versiones interlineares, que eran traducciones literales escritas entre las líneas del texto original.

No obstante, existieron aquellos como San Jerónimo y Martín Lutero, quienes desafiaron este ideal. San Jerónimo (traductor de la Biblia de griego y hebreo al Latín, la Vulgata) resaltaba que a menudo las traducciones palabra por palabra no eran posibles y que lo mejor era enfocarse en el sentido del texto original. Martín Lutero, de igual manera, priorizó el ritmo y la melodía de la prosa, reservando las traducciones literales sólo para las verdades teológicas fundamentales.

La traducción se expande por todo el mundo

Algunos siglos después, la creación de la imprenta de Gutenberg en 1440 impulsó increíblemente la reproducción de textos, especialmente de la Biblia y otros manuscritos en cientos de idiomas. Los ejemplares eran más y se distribuían por todo el mundo, compartiendo conocimiento y lenguas a otros continentes y culturas.

Entrados en el siglo XIX, el filósofo alemán Friedrich Schleiermacher reformuló la dicotomía entre la traducción literal y la traducción libre. Curiosamente, este mismo debate se estaba dando también en China y los países árabes.

Para esta época, ya se establecieron algunos principios generales que los traductores profesionales debían seguir: conocimiento sobre las dos lenguas involucradas, sobre el tema a tratar en el texto original y sobre la intención del autor. Adicionalmente, el traductor debía contar con una competencia estilística.

¿La traducción como un estudio?

Finalmente, en el siglo XX empiezan a surgir estudios sobre la traducción poscolonial debido a los estragos producidos por las distintas invasiones de parte de los países europeos a las poblaciones indígenas presentes en toda América. Ya que las lenguas nativas fueron menospreciadas y algunas se perdieron permanentemente, los estudios poscoloniales buscan definir el rol de la traducción en estos contextos. Para esta época, la traducción ya era una disciplina enseñada en universidades y centros de idiomas, con técnicas y fundamentos. De igual forma, iba de la mano de la investigación de la Lingüística, que para ese entonces se había convertido en un campo de estudio tan desarrollado que se podía estudiar a la lengua a profundidad.

¿Y cómo está la traducción ahora?

Nos encontramos en un punto de la historia donde la traducción puede ser realizada (parcialmente) por programas en nuestras computadoras y celulares, con micrófonos y aplicaciones para el acto de comunicación en línea y desde diferentes partes del mundo. Sin duda, la historia de la traducción es larga y minuciosa porque la lengua está en constante evolución. Probablemente durante las próximas décadas y siglos sigamos descubriendo más sobre la profesión, nuevas técnicas, idiomas antiguos sin descifrar podrán ser accesibles, y mucho más. Su historia está llena de cultura y procesos lingüísticos y evolutivos que todavía nos falta aprender mucho. Entérate más sobre la traducción con Tracendio.